注目! 村上の“旬”レポート 村上市の旬な情報・話題を隊員たちが報告します!もっと見る

-

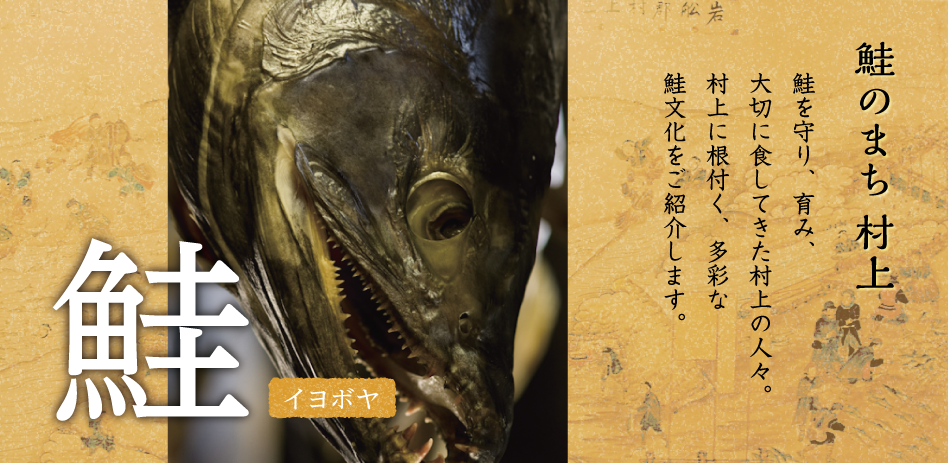

イヨボヤ小ネタ帳 2024/04/25

-

村上 四季の愉しみ 2024/04/20

-

城下町村上 春の庭 百景めぐり 2024/04/19

-

日本酒はお好きですか? 2024/04/15

イベント情報もっと見る

-

満開のしだれ桜の下でお花見をしながら、春を満喫しませんか?

期間中は、各種山菜・とち餅・あく笹巻き・笹団子などの地元特産品、軽食・飲み物、民芸品等の販売も行います。

▶花見会・大正琴演奏会

【日時】2024年4月28日(日)11:00~14:00

●先着順で豚汁無料サービス

●大正琴・文化琴演奏さきそう会 演奏(11:30~)

※いずれも雨天時は順延・中止の場合があります

▶花見弁当の予約販売

イベント期間中、豪華花見弁当(1,000円・税込)を予約販売します。

前日昼までにご注文をお願いします。会場にも配達します。

●菅原鮮魚店(TEL 0254-76-2657)

●増子商店(TEL 0254-76-2017) -

▶観覧料(常設展観覧料を含む)

大人400円・小中高生100円

※20名様以上の団体の場合は大人320円・小中高生80円

▶休館日

月曜日(月曜が祝日の場合は翌火曜休館)

▶共催

村上市教育委員会

-

村上どんぶり合戦の2024年 春・夏編がスタート! どんぶりを彩るさまざまな食材は、贅を極めたものから希少なものまで、ここ村上でしか食べられないものばかり。各店が趣向をこらした一杯を、この機会にどうぞお召し上がりください。

※営業時間や定休日は参加店ごとに異なります。直近の情報は各店舗へ直接お問い合わせください

▶石挽き蕎麦と和食処 悠流里[ゆるり]の夜営業休止について

石挽き蕎麦と和食処 悠流里(パンフレットMAP No.06)は、2024年4月から当面の間、夜の営業を休止します。

インフォメーションもっと見る

- 募集2024/04/25

- 募集2024/04/16

- 募集2024/04/05

- 募集2024/02/27

- 募集2024/01/04

- 募集2023/11/29

- 交通情報2023/09/21

- 募集2023/05/27

- 受賞(認定)2023/03/09

- 交通情報2021/03/08