かながみさま

金神様のお祭り(11月8日)

鍛冶町は、その名の通り明治のころは鍛冶屋が55軒あり、鍛冶の仕事で活気に満ち溢れていた。

朝早く鍛冶場を浄め、天目一箇神[あめのまひとつのかみ]のお掛図を、火床の傍らに安置した。天目一箇神は、鞴[ふいご]を作った神で、片目の神であり、鍛冶・金工の神としてあつくあがめられた。身を浄め、御神酒・灯明を上げ、お膳を供えて拝む。

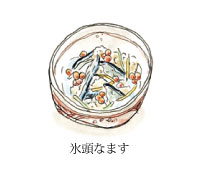

はらこ・氷頭[ひず]なます・小豆飯・のっぺ・煮しめ、その時まで生きていた鮭の一ビレ*の上に、その鮭の目玉を切り取って上げる。鍛冶の火により片目になった神に、鮭の立派な目玉を献じた。

*胸ビレが付いたカマの部分。鮭が生まれてから死ぬまで動き続けることから生命力の象徴とされている

この日は、鍛冶に携わる人と親類の人たちが、鍛冶の仕事の繁栄・家内安全を祈ったものをいう。