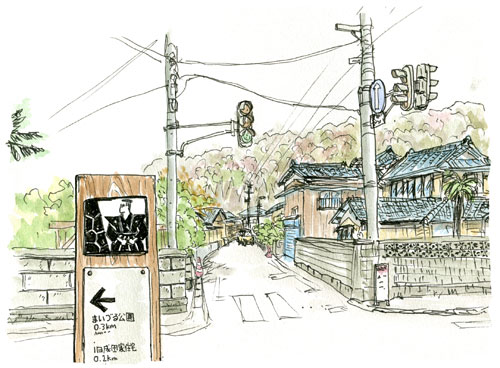

イラスト:石田 光和(エム・プリント)

村上が城下町らしい姿を整えるようになるのは、天正末(1591)年頃からと推察される。すなわち豊臣政権による刀狩令の徹底と侍の城下集住政策の推進によるものである。従来の侍は自分の知行地(支配地)に居住して、半農半武の生活をしていたものだが、兵は兵、農は農に分離して侍を城下に集住させた。

文禄年間(1592~96)の検地による『瀬波郡絵図』は、当時の村上城と城下の様子をよく伝えている。それによれば、村上町の家数は252軒とある。但し年貢納入者のみ。

城山の麓[ふもと]には、2棟の入母屋造り風の堂々とした建物が柵に囲まれてある。軍事的政庁であろう。家並みは現在の羽黒口から二之町、それに飯野村、尻引村(のち羽黒町)、中町村(のち上片町あたりか)に点在する。

村上城の城番は春日右衛門元忠。配下は20人の侍とその足軽や中間小者で、合わせると120人余である。その数に町家数に加えると372になる。

町人の職業構成は不明であるが、鋳物師や鍛冶職がすでに存在していた。鋳物師の山本又五郎が庄内領主 武藤義興の注文によって天正14(1586)年に鋳造した鰐口(仏堂の正面軒先に吊り下げた仏具の一種)が国立博物館に現存する。

鍛冶職の川村七郎次は、永禄(1558~69)頃に大宝寺(現鶴岡市)から移住したと伝えられている。

鋳造品の多くは仏具や生活用品の鍋釜などであるし、鍛造品は農具や包丁、釘、刀槍など、これまた生活に必須なものである。すなわち生活必需品を作る職人の来住が最も古いといえよう。

大場喜代司

『むらかみ商工会議所ニュース』

(2009年6月号掲載)村上市史異聞 より