鮭公園内に立つ青砥武平治の銅像

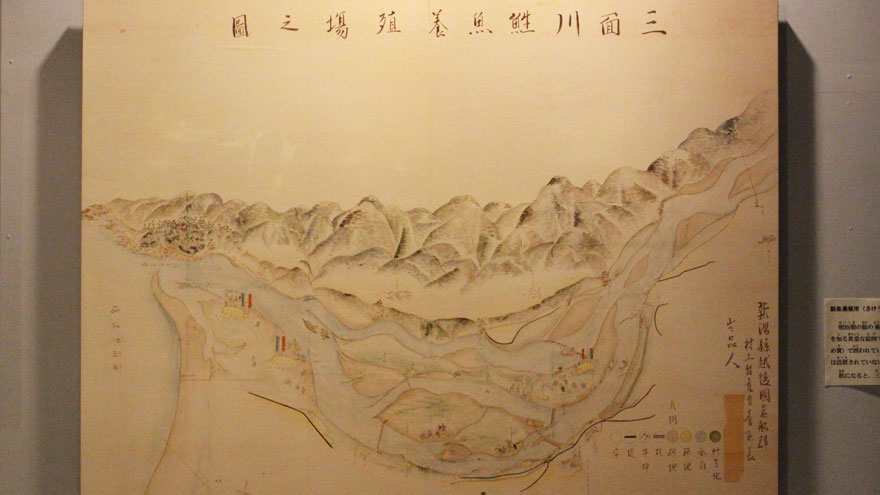

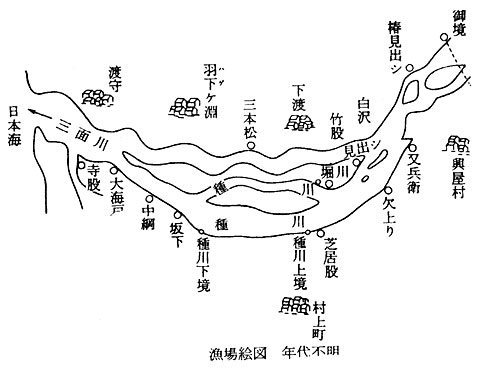

村上市を流れる三面川(みおもてがわ)は、国がとがめたくなるほど鮭が捕れる「サケ川」として、都にも知られていたといわれています。しかし、江戸時代中期には米の不作や鮭漁の不良などが続き、豊かだった村上藩の財政は底をつくありさまとなります。

なぜ、毎年捕れていた鮭が捕れなくなったのか。その疑問に立ち上がったのが、村上藩の武士・青砥武平治(あおと ぶへいじ/1713~1786)です。

武平治は、鋭い観察眼で「フナやコイは生まれた川で大きくなり、その川で一生を終える。しかし、海に出ていった鮭の稚魚は、もしかすると何年か経って大きくなったら、また生まれた川に戻ってくる(鮭の回帰性[母川回帰])のではないか」と考えました。「そうであるとすれば、鮭が卵を生みやすい環境を川に造ってやり、たくさん産卵させ、かえった稚魚を海へ送り出してやれば、何年後には川に大きくなった鮭がたくさん帰ってくるはずだ」と武平治は考えたのです。これが、のちに種川の制(たねがわのせい)と呼ばれる鮭の自然繁殖法の基盤になりました。

種川とは、鮭の産卵・ふ化を容易にする保護河川のことです。種川の制とは、河川を整備して産卵しやすい環境を造り、鮭の稚魚が海に出ていく春に川の漁を一切禁止するという、鮭の資源保全制度です。

河川工事の着工は1755年頃とされ、完成までに31年を要したと伝えられています。種川の制は大成功を収め、鮭は村上藩の財政を潤しました。