2025年4月14日(月)三面川鮭産[みおもてがわ-けいさん]漁業協同組合が主催する「令和7年度 三面川鮭稚魚放流式」が同組合 第3ふ化場前で行われました。

式には、新潟県知事(代理:副知事)や村上市長らが来賓として招かれ、市内5小学校の児童*や村上中等教育学校の生徒ら約180名が、ことし1月から学校で育てた鮭の稚魚とともに参列しました。

*村上小学校、村上南小学校、瀬波小学校、山辺里小学校、朝日さくら小学校の5年生

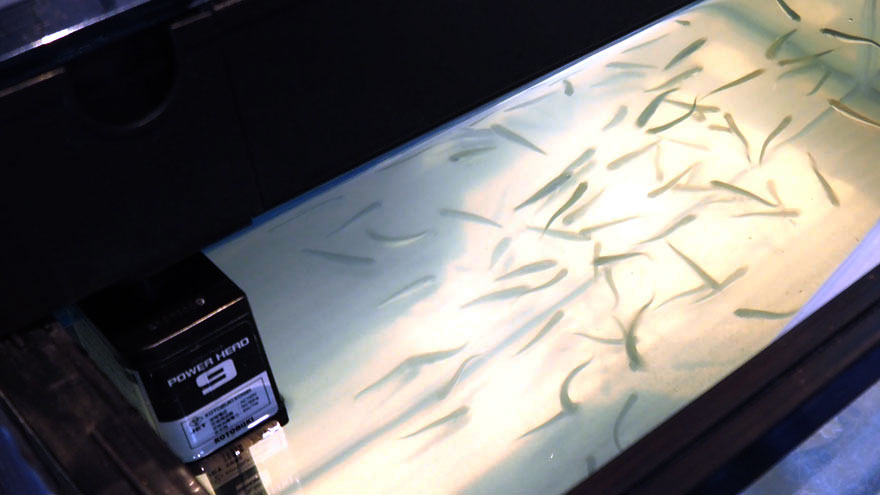

式典後は三面川右岸へ移動、約9千匹の稚魚を放流しました。

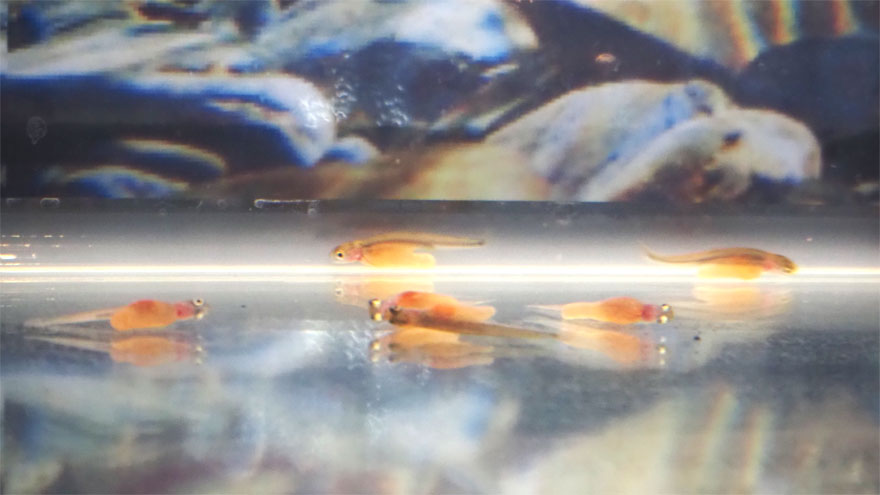

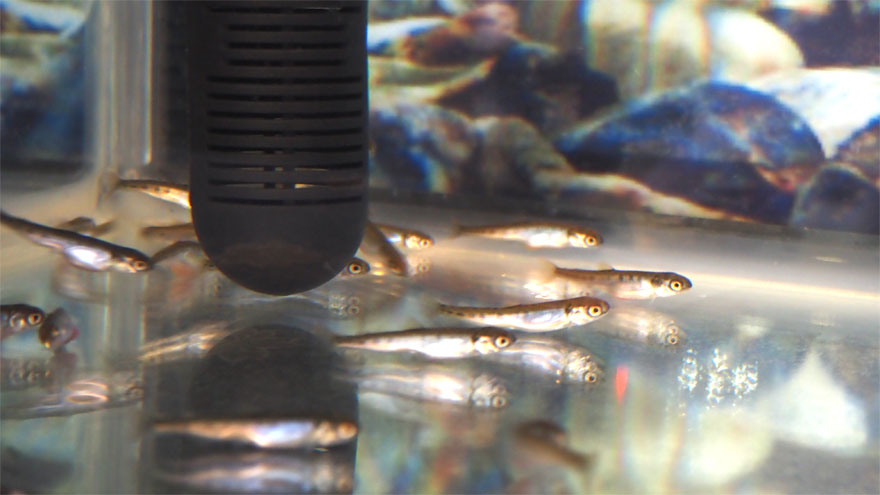

この日、放流した稚魚の体長は約5cmほど。この稚魚が外洋で成長し、産卵のために三面川へ戻ってくるのは4年後のことです。

稚魚を放流した子どもたちは「元気に戻ってきてね!」などと声を掛けていました。

さて、村上駅前観光案内所「むらかみ旅なび館」で展示飼育していた稚魚も、この日無事に旅立ちました。ことし1月6日にイヨボヤ会館から発眼卵が配布され、案内所スタッフが一生懸命お世話をしてきた“鮭の子”です。

村上駅前観光案内所「むらかみ旅なび館」

https://www.sake3.com/spot/1893

イヨボヤ会館

https://www.sake3.com/spot/163

ことしも案内所スタッフが自らの手で三面川に放流しました。

温暖化による海水温の上昇など、鮭を取り巻く海洋環境は目まぐるしく変化しており、三面川へ戻ってくる鮭も近年は減少の一途をたどっています。稚魚の放流数も前年度は約580万匹だったのに対し、今年度はこの日放流した分も含め約100万匹と大幅に減り、鮭不漁を改めて感じました。

放流式後の取材で、三面川鮭産漁業協同組合 代表理事組合長の佐藤克雄さんは「4年後、この鮭が大きく育ち、戻ってくることを願っています。鮭の生命力に期待しています」と話しました。

この日旅立った“鮭の子”が、再び三面川へ戻ってくるときを楽しみに待ちたいです。