鮭をこよなく愛する、村上の人たち。まちの中を注意深く見ていると、あれ? こんなところにも鮭!? なんてことがよくあります。

写真は、村上市大工町のとあるお宅。外壁に鮭が2匹、泳いでいますね。

玄関の前には塩引き鮭も下がっています。ちゃんと「止め腹*」になっています。

※腹を全部開かず、一部を残して切る城下町・村上ならではのさばき方

白壁土蔵造の本堂で知られる浄念寺の近くです。個人のお宅なので、見学の際は迷惑がかからぬようにご注意ください。

鮭のまち・村上の鮭に関する話題を

こつこつ紹介しています。

あなたが知らなかった

鮭トリビアにも出合える!?

……かもしれませんよ。

記事中で紹介している商品価格・店舗情報等は

取材当時のものです。あらかじめご了承ください。

○●○

こちらもご覧ください!

鮭 ― いよぼや ―

これまでの鮭の一生シリーズはこちらをご覧ください。

● 鮭の一生【1】 卵~稚魚に育つまで

● 鮭の一生【2】 川から海へ……

● 鮭の一生【3】 鮭の回遊ルート

外洋へ泳ぎ出た鮭ですが、海ではどんなものを食べているのでしょう。

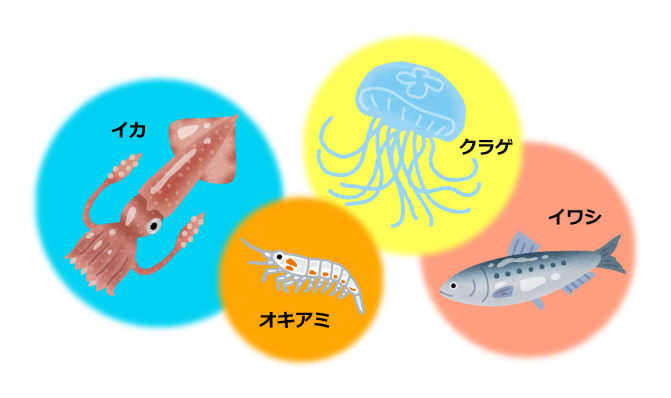

鮭が海で食べているのは、主にオキアミやイカ、イワシ、クラゲなどです。本来、白身の魚である鮭(シロザケ)の身が赤くなるのは、カロチノイド系アスタキサンチンという色素を多く含むオキアミを摂餌するためです。

詳しくは 鮭は白身? それとも赤身? をご覧ください。

外洋へと泳ぎ出した鮭は、夏はベーリング海、冬はアラスカ湾とを行き来し、これらを摂取しながら成長します。そして3~5年の海洋生活を送ったのち、産卵のために生まれた川へと戻ってくるのです。

村上の正月料理の代表といえば、鮭の飯寿司(いいずし)。飯寿司は、なれ寿司*の一種で村上の昔ながらの保存食です。

※魚介類と飯を自然発酵させて作る寿司のこと

村上では、12月中旬頃から作り始め、年取り膳(大みそかの晩に食べる食事)から正月にかけて食べます。家ごとに入れる食材や作り方は異なり、その家ごとの自慢の味があります。作るのはちょっと大変ですが、おいしくできた時の感動はひとしおです。村上の鮭加工品店等でも買えますが、ぜひチャレンジしてみてください。

【用意するもの】

●白糀 …1升

●白米 …8合

●もち米 …2合

●塩鮭 …1本分

●数の子 …400g ※塩数の子は塩抜きをする

●はらこ …適量

●大根 …1本

●人参 …1本

●日本酒 …1合

●酢 …適量

●塩 …少々

○漬け込む容器

○笹の葉

○押しぶた・重石

【作り方】

① 白米ともち米を混ぜ、通常より軟らかめに炊く。

炊けたら少し冷まし、白糀を混ぜ合わせてこたつ*に入れて4~5時間保温する。

※30℃前後で保温

② ①に日本酒と塩を加え、混ぜ合わせる。

③ 塩鮭を細かく切り、酢に漬けて4時間程度置く。※長く漬けると白くなるので注意

④ 大根は短冊切りにし、塩もみをする。

⑤ 人参は短冊切りにし、さっと湯がいて水気を切る。

⑥ 漬け込み。

(1)漬け込む容器に笹を敷き、②を敷く。

(2)具材(塩鮭・数の子・はらこ・大根・人参)をのせ、その上に②をのせる。

(3)具材と②を交互にのせ、最後に笹の葉を置き、押しぶた・重石をのせる。

⑦ 冷暗所に置き、約1週間で完成。※水が出てくるので取り除く

【ポイント】

ユズの皮を加えると香りも良くなります。