狭の渡正跡[せばのわたしせいせき]

旧貝附村国道筋に建てられた石碑。「越後なる せばの渡しの 朝嵐 昨日も吹いて 今日も吹くなり」という古歌が刻まれています。碑が建てられている付近は景色が良く、古歌に詠まれた景勝地として有名です。

村上市のシンボル・村上城は、臥牛山(がぎゅうさん)に築かれた城で、築城年代は不明ですが、16世紀前期には存在していたものと考えられています。現在も、戦国時代に築かれた竪堀や虎口、江戸時代の石垣の遺構が混在して残り、その姿が貴重であると国史跡に指定されています。また、村上のまちには重文・若林家住宅をはじめ、数軒の武家屋敷が保存されており、往時の武士の生活を垣間見ることができます。さらに、町人町(ちょうにんまち)と呼ばれる地区には伝統的な町屋が残り、公開しているところも多く、散策ポイントの一つとなっています。

詳しくはこちら

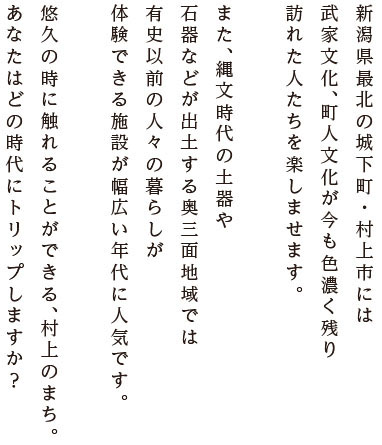

全国の漆関係者が訪れることで知られる漆山神社。この小さな社の後ろにそびえる明神岩は、県北一のパワースポットといわれています。また、仏海上人の即身仏が安置される観音寺、カメを氏神の使いとして大切にまつる鹽竈(しおがま)神社など、村上には霊験あらたかな寺社があります。

詳しくはこちら

三面川ほとりの鮭公園(サーモンパーク)の中心施設「イヨボヤ会館」は、日本初の鮭の博物館。三面川の鮭に関する歴史や文化を分かりやすく紹介しています。「おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)」では、村上大祭の名物・おしゃぎり(山車)や荒馬などを常設展示。二階展示場では、村上藩歴代城主に関する資料や刀剣・甲冑などの歴史資料を展示しています。「縄文の里・朝日」は、体験型の考古・民俗ミュージアム。奥三面ダム建設に伴い水没した、三面集落の民俗資料や考古資料(旧石器~縄文時代)を展示しています。まが玉作りや土器作りなどが体験できるイベントも人気です。