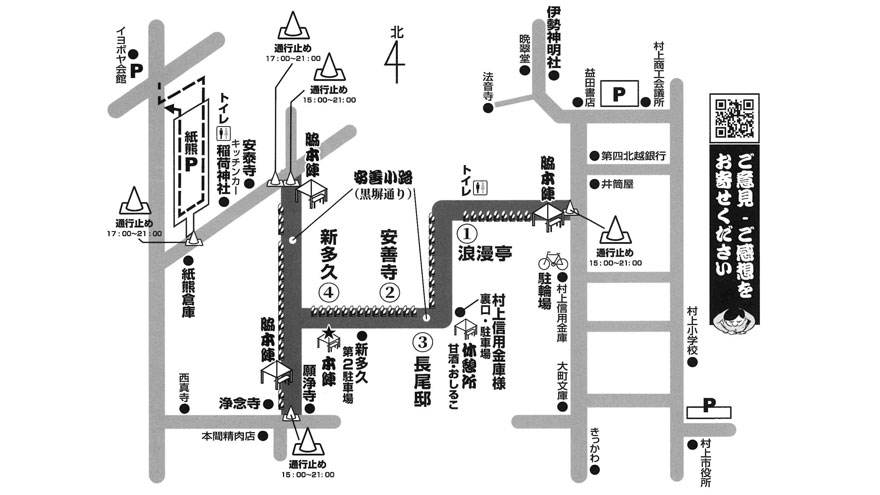

黒塀通り(安善小路)

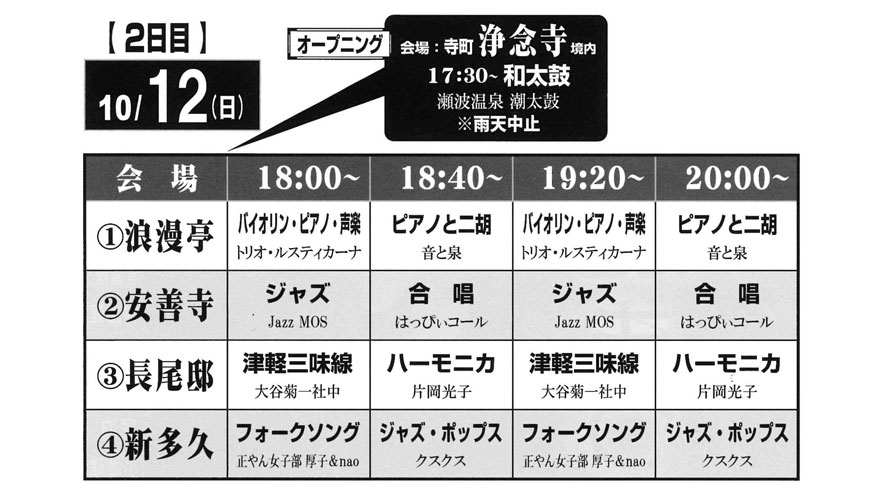

城下町の風情が漂う、黒塀が続く小路です。通りには寺院や有名割烹が立ち並び、歴史と趣が感じられます。例年10月の第2土・日曜日には「むらかみ 宵の竹灯籠まつり」の会場になり、揺らめく約2万本もの竹灯籠の明かりと各所で奏でられる音楽に酔いしれる人々でにぎわいます。 ▶安善小路について 小町[こまち]から寺町へ抜ける小路。ここは古くから安善小路[あんぜんこうじ]と呼ばれていた。 安善寺に由来する。安善寺は浄土真宗大谷派。明暦元(1655)年創立。安善寺の寺伝によると、この土地は榊原公から拝領したものとある。 その榊原氏が城主の頃の『元禄村上城下絵図』には、安善寺と小路が描かれている。現在、黒塀小路(または黒塀通り)と呼ばれることもあるが、これは景観整備で黒塀を設置したもので当時はない。また、小町側の村上信金金庫 本店辺りは堀氏時代の絵図には「馬ヤ町」の記載があり、「お馬や小路」と呼ばれていた。 村上ロータリークラブ 2017-2018 村上小古路プロジェクト発行「村上小古路マップ」より