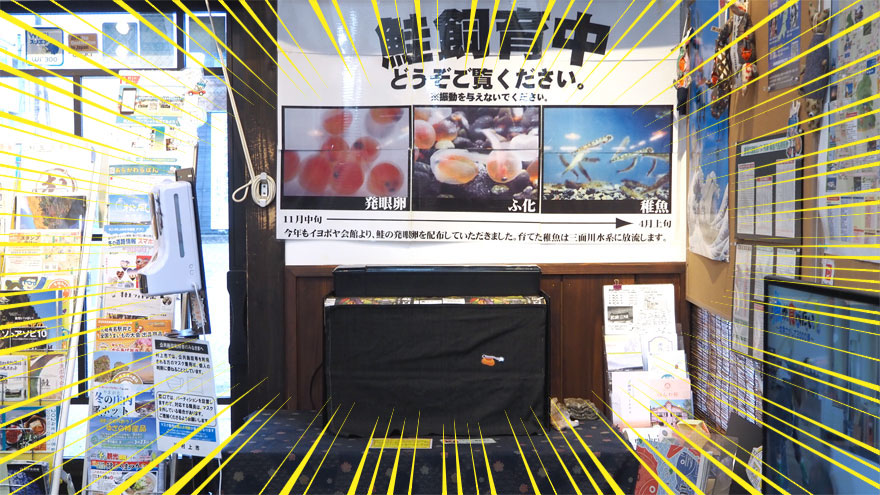

2/28(金)水槽の暗幕が外されました

※水槽を目立たせるため画像に集中線を入れています

ことし1月6日から、村上駅前観光案内所「むらかみ旅なび館」内で展示飼育している“鮭の子”たち。これまで発眼卵*からはじまり、1月中~下旬にかけて続々と仔魚**が誕生した様子までをお伝えしていました。

*発眼卵[はつがんらん]…卵膜から魚の目が透けて見える状態の卵

**仔魚[しぎょ]…ふ化~餌を食べるようになるまでの期間の魚

村上駅前観光案内所「むらかみ旅なび館」

https://www.sake3.com/spot/1893

【2025】鮭の発眼卵を展示しています

http://www.sake3.com/iyoboyakoneta/667

【2025】鮭の仔魚が生まれました

http://www.sake3.com/iyoboyakoneta/673

前の更新から48日が経ったきょう、これまでの成長記録と現在の様子を紹介します。

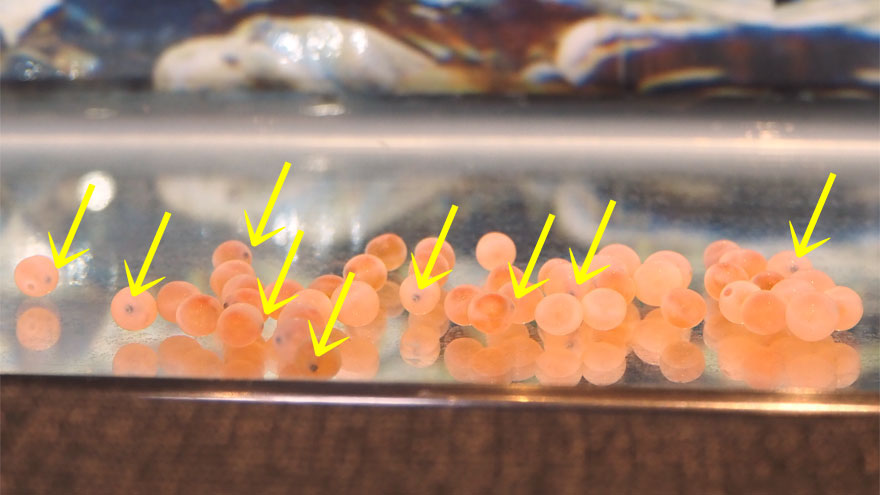

2025年1月24日(金)

前日、案内所スタッフから「水槽の発眼卵がすべてふ化した」とのうれしい報告がありました。生まれたばかりの鮭の子は、おなかに付いている臍嚢*の方が大きく、ほとんど動かず水槽の底でじっとしています。

*臍嚢[さいのう]…仔魚の腹部にある栄養が詰まった袋。仔魚はこの袋の栄養を吸収しながら成長します

2025年2月7日(金)

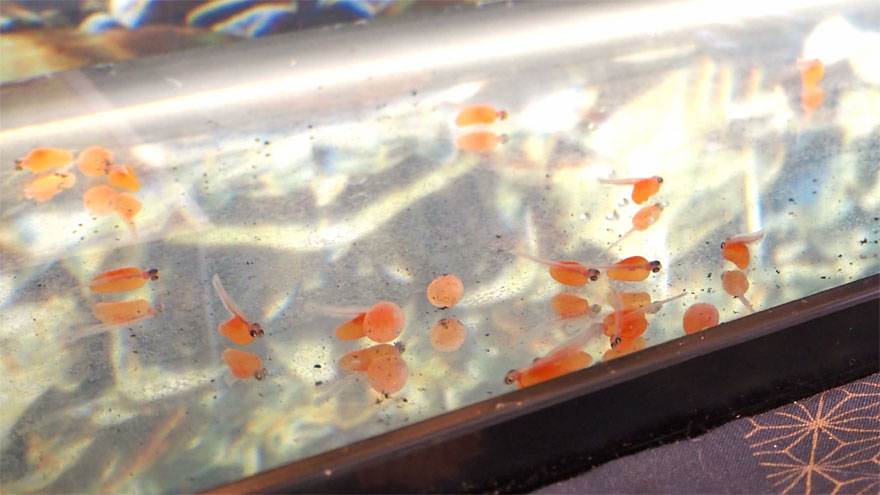

細くて小さな体に、大きな臍嚢を付けていた仔魚ですが、ふ化から2週間が経つと体もしっかりしてきて、対して臍嚢は小さくなってきました。ほとんどの仔魚は水槽の底でじっとしていますが、水面に向かって泳ぎ出す果敢な“鮭の子”もいます。

2025年2月14日(金)

人の世では、この日はバレンタインデーということで、あちらこちらでチョコが行き交う日でしたが、“鮭の子”たちには全く関係なく、いつもと変わらぬ元気な様子でした。体色も濃くなり、寝転んでいるよりも水槽の下層で泳いでいる時間が長くなってきたようです。

2025年2月25日(火)

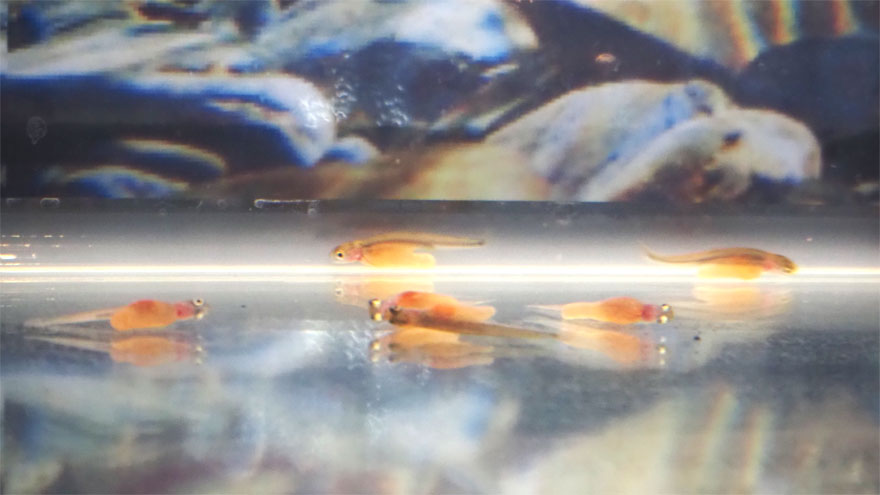

金曜(2/21)に写真を撮ろうと思っていたのに、天皇誕生日があった3連休を前に浮かれてしまい、すっかり撮り忘れてしまいました。その間も“鮭の子”はぐんぐん成長し、見ればもうすっきりボディに大変身! この日から、案内所スタッフによる餌やりが始まりました。

2025年3月7日(金)

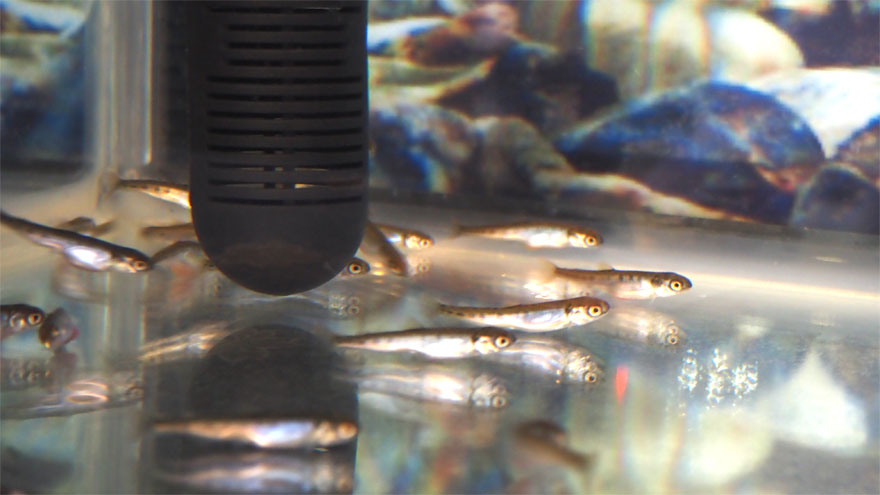

こちらが現在の“鮭の子”たちです。「稚魚」と呼ばれる成長段階にあり、案内所スタッフは日に三度餌やりをしています。

体側にパーマーク*(白い矢印の先)が見える個体もいて、群れのように泳ぐ姿はまさにサケ科魚類の稚魚!といった感じです。

*パーマーク[Parr Marks]…サケ科幼魚の体側に見られる小判型の模様

村上駅前観光案内所「むらかみ旅なび館」の展示飼育は例年4月上旬*までです。まち中で“鮭の子”が見られるのは今だけ、案内所をご利用の際はぜひご覧ください。

*成長の度合いによっては早めに放流する場合があります