江戸時代の村上藩は、藩主が目まぐるしく代わり、9家・21人の藩主が当地を治めました。

慶安2(1649)年~寛文7(1667)年までの18年間を治めた松平直矩[なおのり]が播磨姫路城へ移封となり、代わって村上へやってきたのが榊原政倫です。榊原家は、寛文7(1667)年~宝永元(1704)年の37年間を治めました。

「江戸時代の村上 ~村上藩歴代藩主物語~」は、2023年11月3日~12月3日まで、おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)で開催された同名の展示を、おしゃぎり会館監修のもと、当サイト用に編集したものです。

おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)

https://www.sake3.com/spot/179

榊原政倫【榊原式部大輔政倫】

さかきばら まさみち

寛文7(1667)年、姫路城主・榊原政房[まさふさ]が没し、3歳の熊之助(のちの政倫)が家を継いだ。3歳で姫路城主は荷が重いという前任の松平直矩と同じ理由で村上城に移封されることになる。

榊原氏の初代・康政[やすまさ]は、徳川四天王の一人。熊之助は康政から数えて5代目に当たる。

同年8月に村上城の受け渡しが行われ、家臣総数1,670名の大引っ越しとなった。混乱を避けるため数度に分けて行われたが、150軒余の住宅が不足していた。その年の10月、落雷により松平直矩が造営した天守櫓は焼失し、以後、村上城は天守のない城となる。

熊之助は延宝5(1677)年、従五位下の式部大輔に叙任され、名を政倫と改めた。

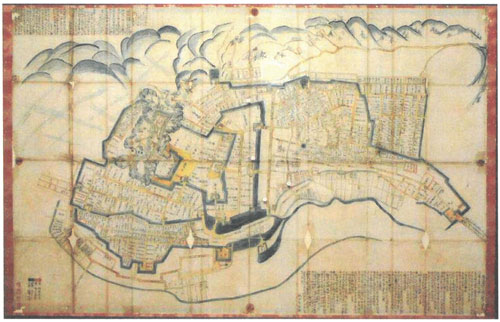

榊原家15万石時代の城下絵図

村上藩が最大規模となった元禄年間の城下絵図を、享保時代に磯部順軒[いそべじゅんけん]が模写したもの

画像提供:おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)

天和元(1681)年、高田城主・松平光長[みつなが]が家中の後継争いが元で改易されると、政倫は髙田城本丸の受取を行っている。当時、高田藩は26万石と越後第一の藩であったが、このあと幕府領を経て、次に入府した稲葉氏は10万石余となったことから、15万石の村上藩が越後第一となった。

最大規模となった村上藩であったが、政倫は天和3(1683)年に江戸の邸[やしき]で病没する。19歳だった。