江戸時代の村上藩は、藩主が目まぐるしく代わり、9家・21人の藩主が当地を治めました。

享保5(1720)年~明治4(1871)年までの151年間は内藤家の9人の藩主が治めました。内藤家藩主5人目・内藤信凭[のぶより]の跡を継いだのは長男の信敦です。信敦は、在城期間44年と歴代藩主の中で最も長い期間を治めました。

「江戸時代の村上 ~村上藩歴代藩主物語~」は、2023年11月3日~12月3日まで、おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)で開催された同名の展示を、おしゃぎり会館監修のもと、当サイト用に編集したものです。

おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)

https://www.sake3.com/spot/179

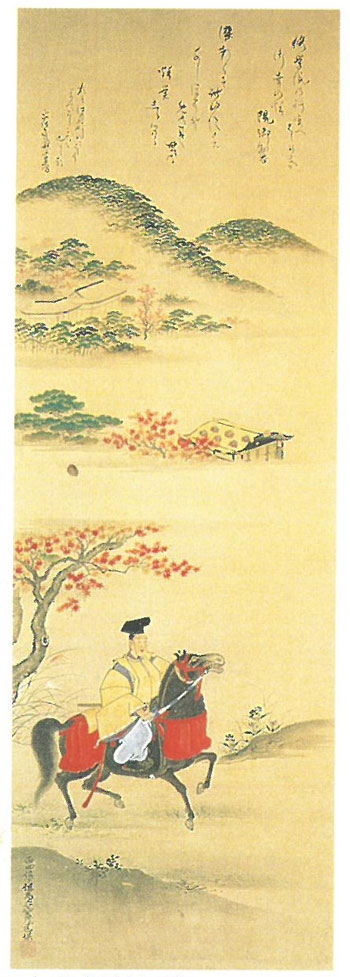

内藤信敦【内藤紀伊守信敦】

ないとう のぶあつ

内藤信敦は、安永6(1777)年に江戸で生まれた。幼名は徳丸。

天明元(1781)年に5歳で家督を継ぎ、寛政6(1794)年に従五位下・豊前守に叙任、同12(1800)年23歳のときに幕府の奏者番*[そうじゃばん]となり、文化10(1813)年に寺社奉行、同14(1817)年には紀伊守に任ぜられて若年寄に、さらに文政5(1822)年には従四位下・侍従となり、京都所司代に任ぜられた。

*江戸幕府の役職の一つ。城中における武家の礼式を管理する

おしゃぎり会館(村上市)所蔵の内藤信敦肖像画

画像提供:おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)

京都所司代となった信敦は、11代将軍・家斉[いえなり]の命を受け、光格上皇[こうかくじょうこう]のために修学院離宮[しゅうがくいんりきゅう]修営を行い、自らも千歳橋を造営、献上している。工事終了後には上皇の御幸もあった。

この造営工事や御幸のため、村上領内には2万両もの御用金が命じられた。

文政8(1825)年、48歳で京都にて没する。在城期間44年は歴代の村上藩主で最長である。