江戸時代の村上藩は、藩主が目まぐるしく代わり、9家・21人の藩主が当地を治めました。

享保5(1720)年~明治4(1871)年までの151年間は内藤家の9人の藩主が治めました。内藤家藩主6人目・内藤信敦[のぶあつ]の跡を継いだのは三男・信親です。

「江戸時代の村上 ~村上藩歴代藩主物語~」は、2023年11月3日~12月3日まで、おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)で開催された同名の展示を、おしゃぎり会館監修のもと、当サイト用に編集したものです。

おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)

https://www.sake3.com/spot/179

内藤信親【内藤紀伊守信親】

ないとう のぶちか

内藤信親は、先代村上城主・信敦の第三子で、幼名を三郎といった。文化9(1825)年に江戸で生まれる。

信親には兄が二人いたが、長兄の信方[のぶかた]は21歳で、次兄の悌次郎[ていじろう]は幼くして亡くなったため、文政8(1825)年の父の死去により家督を継ぐこととなった。

文政9(1826)年に従五位下の紀伊守に叙任され、天保7(1836)年に奏者番*[そうじゃばん]、同14(1843)年に寺社奉行、嘉永元(1848)年に大阪城代、同3(1850)年には京都所司代に任ぜられ、従四位下に昇進し、宮内の内侍所**[ないしどころ]の修繕などに尽力した。

*江戸幕府の役職の一つ。城中における武家の礼式を管理する

**三種の神器の一つ、神鏡を安置するところ

翌4(1851)年には老中になり、文久2(1862)年までその職を務めた。

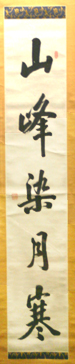

おしゃぎり会館(村上市)所蔵の内藤信親の書

画像提供:おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)

信親は、万延元(1860)年に信州岩村田藩主・内藤正縄[まさつな]の子、千代松(のちの信民[のぶたみ])11歳を養子に迎え、文久元(1861)年に名を信思[のぶもと]と改めている。

元治元(1864)年、信民に家督を譲り、自身は藤翁[とうおう]と称して隠居。明治7(1874)年、63歳で東京で没す。在城期間は39年であった。