嘉永7年といえば、今から166年前のことだった。佐賀鍋島藩の二刀流の剣術の使い 牟田文之助が村上内藤藩に伝わる二刀流・時中流(じちゅうりゅう)の印可状(いんかじょう)を受けるため、はるばる訪ねてきた。

牟田の剣術は、宮本武蔵を祖流とする鉄人流という二刀流であるし、内藤藩に伝わる二刀流も宮本武蔵を祖にもつ時中流である。いずれも天下に珍しい流派で、しかも文之助は強豪まれなほどで、江戸の剣術道場はことごとく文之助に打ち負かされ、有名な千葉周作の北辰一刀流(ほくしんいっとうりゅう)なぞはものの数ではなかった。

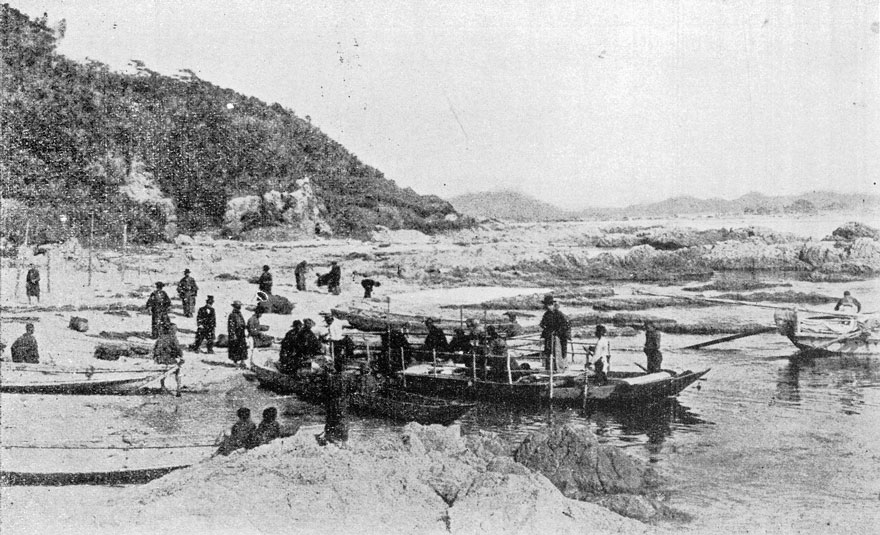

その文之助、村上に滞在することおよそ1ヵ月半、毎日時中流の道場での剣術の稽古で、合間には剣友の青山国太郎や島田らと酒飲みであった。7月16日には、彼ら3~4人に誘われ、岩ヶ崎に赴く。着岸したところは、上の写真の小浜と呼んだ砂浜か。「山海の辺にて その景色言語につくしがたし 奥州の松島に続く景色」と文之助は絶賛している。

その小浜で持参の酒を飲み、弁当を開き、楽しむこと数刻に及んだ。明治の頃も、その浜地では遊山(ゆさん)を楽しんでいたものか。遊山とは、気晴らし・行楽の意である。

大場喜代司

『むらかみ商工会議所ニュース』(2020年4月号掲載)村上市史異聞 より