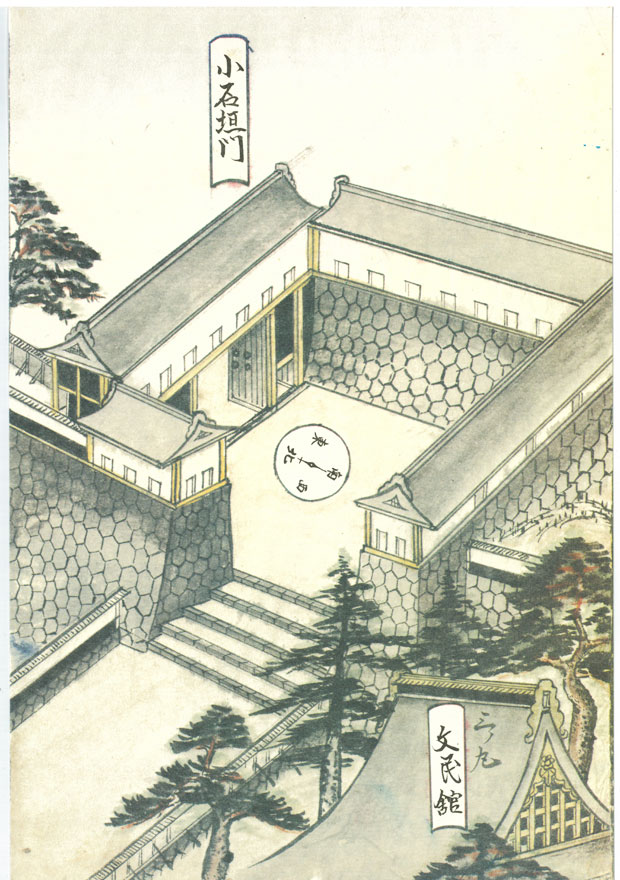

(小石垣門の)位置は、三の丸の中ほどから東に向かって坂を上りきったところで、門をくぐって北に向かうと御蔵屋敷の小路で長さ100間の米蔵が2棟立っていた。門の南の通りは二の丸となり、直進すると下渡門に向かう。堀丹後守直竒が城を創築した当時はこの城門はなく、松平大和守直矩の城改築のときに新設されたと記録にあるから、寛文5(1645)年頃の築造である。

城の創設当時は、二の丸から城山麓の居館の防護を厳重にするため、堀と土塁を東西から南北に連ねたが、二の丸の西面がまったく閉鎖されてしまったため、居館への交通が不便であったし米蔵への出入も不自由であった。それこれを考慮に入れた新設であったと推察される。

門の規模は、3間に7間であったから羽黒門とほぼ同程度であるが、坂の上であったため見栄えが良く、堂々としていたと思われる。

石垣や多門などが取り壊されると石段は坂道に変わり、堀は窪地になって現在に至る。

絵図右下の「文民館」と表示のある建物は藩校・克従館で、のち裁判所になる場所である。

大場喜代司

『むらかみ商工会議所ニュース』

(2020年11月号掲載)村上市史異聞 より